Au printemps 2018, j’ai participé à Ma Thèse en 180 secondes (MT180) : le show académique par excellence en francophonie ! Suite à la médiatisation de ma performance, j’ai eu un bref échange avec certain·e·s participant·e·s à mon étude. Cette conversation a été un élément déclencheur durant la rédaction de ma thèse.

Des projecteurs m’éblouissent. Je suis seul sur scène, le « doctorant en lettres », face à un auditoire plein à craquer. Le public est hétérogène : papa, maman, les copains et copines, des journalistes, des curieux et curieuses... Il s’attend à ce que mes collègues et moi fassions du spectacle en présentant notre Science, qu’on les amuse ou les surprenne en trois minutes avec nos thèses. Après des semaines de travail de vulgarisation, je suis là, en finale nationale, bourré d’adrénaline pour présenter une synthèse un peu réductrice mais relativement sexy de mon doctorat. Le compteur me donne le départ : 3, 2, 1… C’est parti ! j’ai 180 secondes pour présenter mon ethnographie sur la statistique des langues. J’interroge l’audience d’un ton mystérieux et secret :

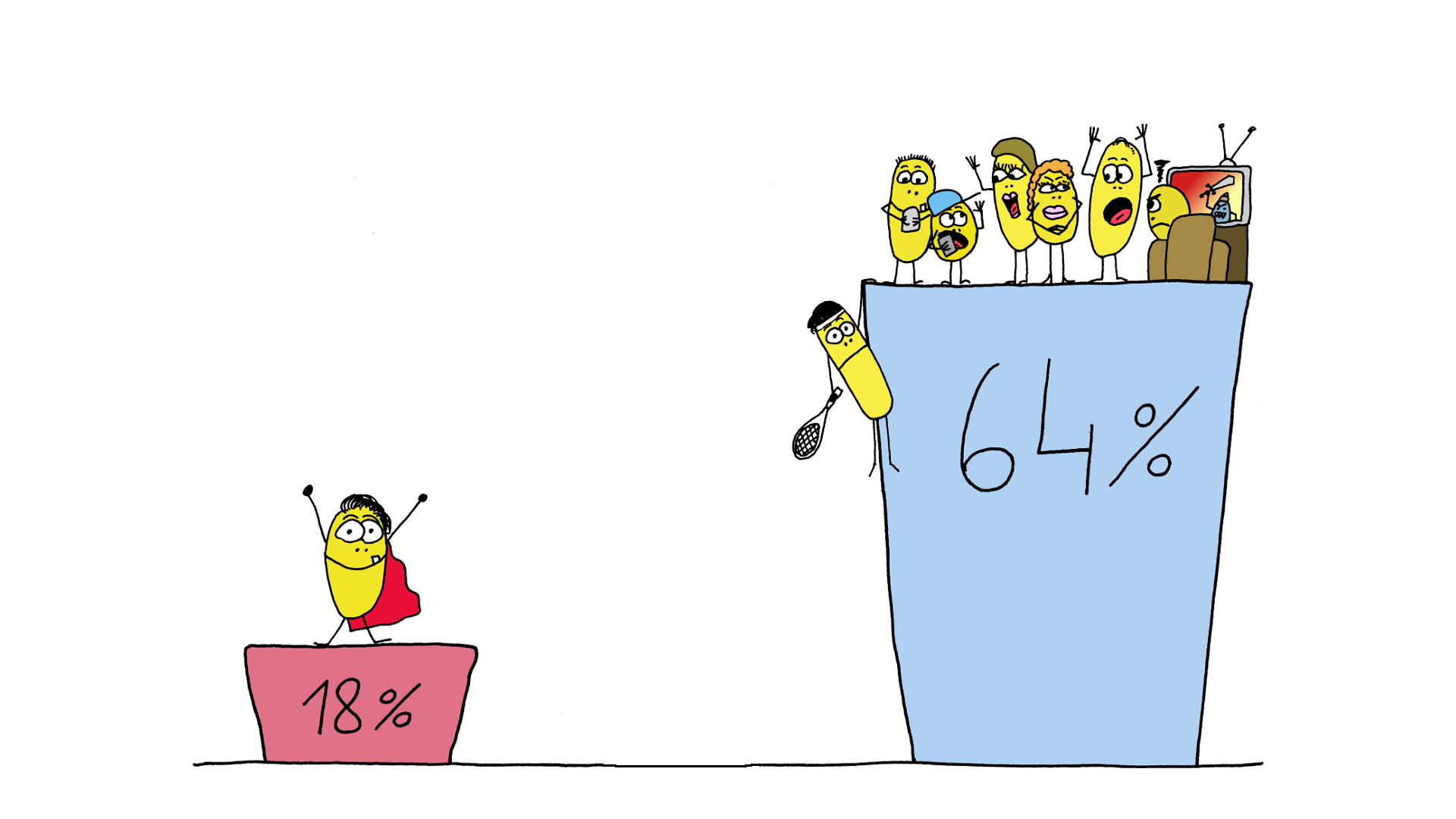

« À votre avis, dans cette salle, combien y a-t-il de bilingues ? Selon la statistique officielle suisse, 18% des habitants sont bilingues. Selon la statistique officielle suisse, 64% des habitants sont bilingues. Euh… attendez… 18 ou 64% ?! » (Philippe Humbert, MT180, le 7 juin 2018)

Des personnages-patates sont projetés derrière moi pour appuyer mon propos (voir l’illustration ci-dessus). J’oppose ainsi les 18% de « super-bilingues » – qui maitrisent très bien et pensent dans plus d’une langue – aux 64% de « plurilingues » en tous genres, incluant tout·e locuteur·trice utilisant plus d’une langue au moins une fois par semaine dans divers contextes de la vie courante, que ce soit pour discuter avec des ami·e·s, regarder Game of Thrones ou encore travailler. Ces deux chiffres ainsi que mon interprétation des définitions qui les accompagnent sont extraits de deux enquêtes différentes produites par la même institution : l’Office fédéral de la statistique (abrégé « OFS », la statistique nationale suisse), à savoir, mon terrain de recherche.

Cette dichotomie évidente est ensuite rediffusée lors de mon passage au journal télévisé national de la RTS (l’audience francophone la plus importante de Suisse). Les journalistes l’ont tant appréciée qu’ils ont dupliqué mon discours – et mon visage – pour faire en sorte que seuls les chiffres dissonent lorsque j’énonce la même phrase simultanément. La transformation médiatique provoque un effet de saillance sur ces deux nombres. Ce n’était pas vraiment ce que je souhaitais, puisque dans la suite de ma présentation, je déconstruis et problématise des questions sociétales et linguistiques qui gravitent autour du processus de production de ces nombres.

Certains participants ne partagent pas mon interprétation

À l’issue de ma performance, certain·e·s statisticien·ne·s avec qui j’ai collaboré – et que je considère comme des participant·e·s à mon étude sociolinguistique – m’envoient un courriel. Leur message se concentre essentiellement sur mon utilisation de ces deux chiffres durant le concours. Après ma première lecture, je ne vois pas bien où les statisticien·ne·s veulent en venir et mon sentiment est partagé : avais-je commis une énorme bourde en public ? Ou bien les statisticien·ne·s étaient-ils/elles devenus un peu trop sensibles ? Sur le moment, j’étais aussi passablement fatigué à cause du concours MT180 qui m’avait pompé beaucoup d’énergie (l’adrénaline s’effondre après le spectacle…). Je décide de laisser reposer le message quelques jours pour faire décanter l’émotionnel et revenir à une lecture plus rationnelle.

En fait, leur discours était parfaitement clair : la statistique officielle suisse ne produit pas de nombres sur le bilinguisme ou le plurilinguisme, mais elle quantifie des pratiques langagières telles qu’elles sont rapportées selon un processus rigoureux et objectif. Dès lors, dire qu’il y a « 18 ou 64% de bilingues ou de plurilingues », c’est une interprétation personnelle de linguiste que les statisticien·ne·s ne partagent pas, puisqu’ils/elles ne produisent pas ce genre de données, du moins ils/elles ne l’interprètent pas comme étant une « statistique du bilinguisme ou plurilinguisme ».

Recadrer les cadres interprétatifs

Ce message a profondément marqué ma posture pour la suite des analyses de ma thèse. Les mois passent. La rédaction de ma thèse avance gentiment. Je reprends le cours d’une analyse encore inachevée. J’approche de l’ultime chapitre analytique, où je me penche sur le processus de rédaction d’un rapport statistique en comparant les différentes versions de travail de ce document. Dans les premières moutures de ce rapport, les mots « bilinguisme » et « plurilinguisme » – ainsi que leurs dérivés lexicaux – foisonnent dans le texte qui décrit les résultats d’une enquête statistique sur les pratiques langagières de la population. Or, dans la version finale, ces mots disparaissent presque totalement et sont généralement remplacés par des périphrases ou d’autres termes ne renvoyant pas directement à des phénomènes que l’on pourrait qualifier de « bi- / plurilinguisme ». Le message de mes participant·e·s insistant sur mon interprétation des nombres me revient soudainement à l’esprit. En quelque sorte, les statisticien·ne·s avaient aussi interprété les chiffres comme une « statistique du plurilinguisme » dans les versions de travail, mais ils/elles ont corrigé le tir dans la dernière version de leur manuscrit. Lors de ma première analyse – avant l’épisode de MT180 –, cela m’avait complètement échappé : j’avais lu ces rapports sans remarquer la disparition de références directes au « plurilinguisme » ou au « bilinguisme ». Sans aucune réaction de leur part, je ne suis pas certain que je l’aurais remarqué.

Au moment où j’ai eu ce déclic, je me souviens que je venais de relire Ervin Goffman (1986) et John J. Gumperz (2002; 2005) pour mieux intégrer la notion de « cadre ou schéma interprétatif » dans ma thèse. Il s’agissait en gros de se focaliser sur des manifestations sociales et langagières qui permettent de saisir comment différents acteurs perçoivent et interprètent l’expérience qu’ils sont en train de vivre. Schématiquement, si les cadres interprétatifs s’alignent (à divers niveaux), les interlocuteurs·trices semblent comprendre la même chose ; s’ils ne s’alignent pas, cela peut générer de nombreux malentendus et désaccords entre eux/elles. Je me rends compte que mon propre cadre interprétatif m’empêchait de voir des évidences, car il me renvoyait à des représentations pour trop simplistes de la quantification.

En effet, mon cadre interprétatif à moi consistait, en quelque sorte, à observer le travail des statisticien·ne·s pour étudier les idées (pas forcément les leurs) et conditions qui jalonnent la production de chiffres sur le plurilinguisme. Or, selon le cadre interprétatif de mes participant·e·s, ces chiffres n’existent pas, dans la mesure où parler d’une « statistique du plurilinguisme » ne s’inscrit pas dans l’interprétation officielle et objective des nombres. Donc mon usage des termes « bilinguisme » et « plurilinguisme » reflète avant tout une interprétation personnelle de (socio)linguiste dont la vision est désorientée dès le départ, puisqu’il cherche à observer quelque chose que ses participant·e·s ne conçoivent pas ainsi. En évitant les termes « bi- / plurilinguisme », les statisticien·ne·s adoptent un vocabulaire plus descriptif pour rendre leur rapport plus objectif, dans le sens que ces mots ne sont pas sondés directement et que leur usage dans ce contexte les aurait probablement plongés dans des débats à la fois scientifiques (que penseraient les linguistes d’une telle « statistique du plurilinguisme » ? Vont-ils (encore) la critiquer ?) et politiques (toute définition venant de l’OFS risquerait d’être perçue par les institutions comme une catégorie officielle et légitime).

Cet échange avec les participant·e·s – généré par leur réaction au partage des savoirs que je produisais sous la forme d’un « show » – a éclairé les contraintes du terrain et ses façons de les gérer. En clarifiant leur perspective sur mon interprétation un peu réductrice pour les besoins du spectacle lors de MT180, les statisticiens m’ont permis d’ajuster mon attitude d’ethnographe en intégrant au mieux les nuances du terrain dans mes analyses.

Quand partager génère des interactions avec le terrain

La diffusion et la publication sont souvent perçues comme un moment où nous mettons en valeur notre propre interprétation d’une problématique, nos propres résultats de recherche. Partager est un geste fondamental pour tout·e chercheur·e désirant poursuivre une carrière académique : il faut lister l’étendue de ses performances sur ORCID, Academia.edu, ResearchGate, penser à mettre à jour régulièrement son CV pour valoriser le moindre séjour ou partenariat scientifique, etc. Un concours comme MT180 est l’archétype d’un modèle de transmission des savoirs privilégiant une esthétique de la communication – rendre nos résultats faciles d’accès, sexy et rapidement consommables sur tout type de support médiatique, voire modulables si des journalistes interviennent pour ajouter une couche interprétative supplémentaire.

Si les gens m’ont bien sûr félicité de ma performance à MT180, ils ne se rendent pas compte qu’en fait, la participation au concours a été l’élément déclencheur d’une meilleure compréhension des manières de fonctionner de mes participant·e·s et de la mienne. Or, cet épisode de ma thèse me semble montrer que partager, c’est avant tout un geste qui nous permet de générer des interactions non seulement avec nos pair·e·s ou avec un public plus large, mais aussi avec nos participant·e·s. Écouter leurs réactions à nos propos, c’est à la fois un moyen d’affiner notre compréhension de leur interprétation d’une expérience ethnographique partagée, à la fois l’opportunité de prendre un temps de réflexion sur notre propre positionnement en tant que chercheur·e. Partager des analyses issues d’une démarche ethnographique ne se résume pas à ajouter une ligne sur une liste de publication ; c’est également un moyen de renouer le dialogue avec le terrain, d’essayer de mieux le saisir et s’interroger sur notre propre interprétation d’une expérience que nos participant·e·s ne partagent pas forcément de la même manière.